曾经,“35岁职场危机”是横在无数人心头的职场魔咒;但如今,这一预言正被现实打脸。随着AI深度重塑职场结构,一批35岁以上的老将不但没被淘汰,反而正在迎来他们的高光时刻。他们正以前所未有的姿态,在职场中完成漂亮的逆风翻盘。

年轻人走了,留下的是“老江湖”?

在X平台一则热传的帖子中,一位科技创业者分享了他与合作两年的CTO共进午餐时听到的一段惊人故事:

这家公司全面引入AI编程和办公工具后,CTO做出一个令人匪夷所思的决定——辞退了部分年轻工程师,却保留了全部35岁以上的老员工。

这波操作让旁人听得一头雾水。大家的第一反应是:在AI时代,这不是逆潮流而行吗?

但CTO解释得非常直接:“用了AI之后,年纪大的员工效率反而更高、效果更好;年轻人跟不上节奏,反而成了拖累。”

数据揭示:年轻人正在被边缘化

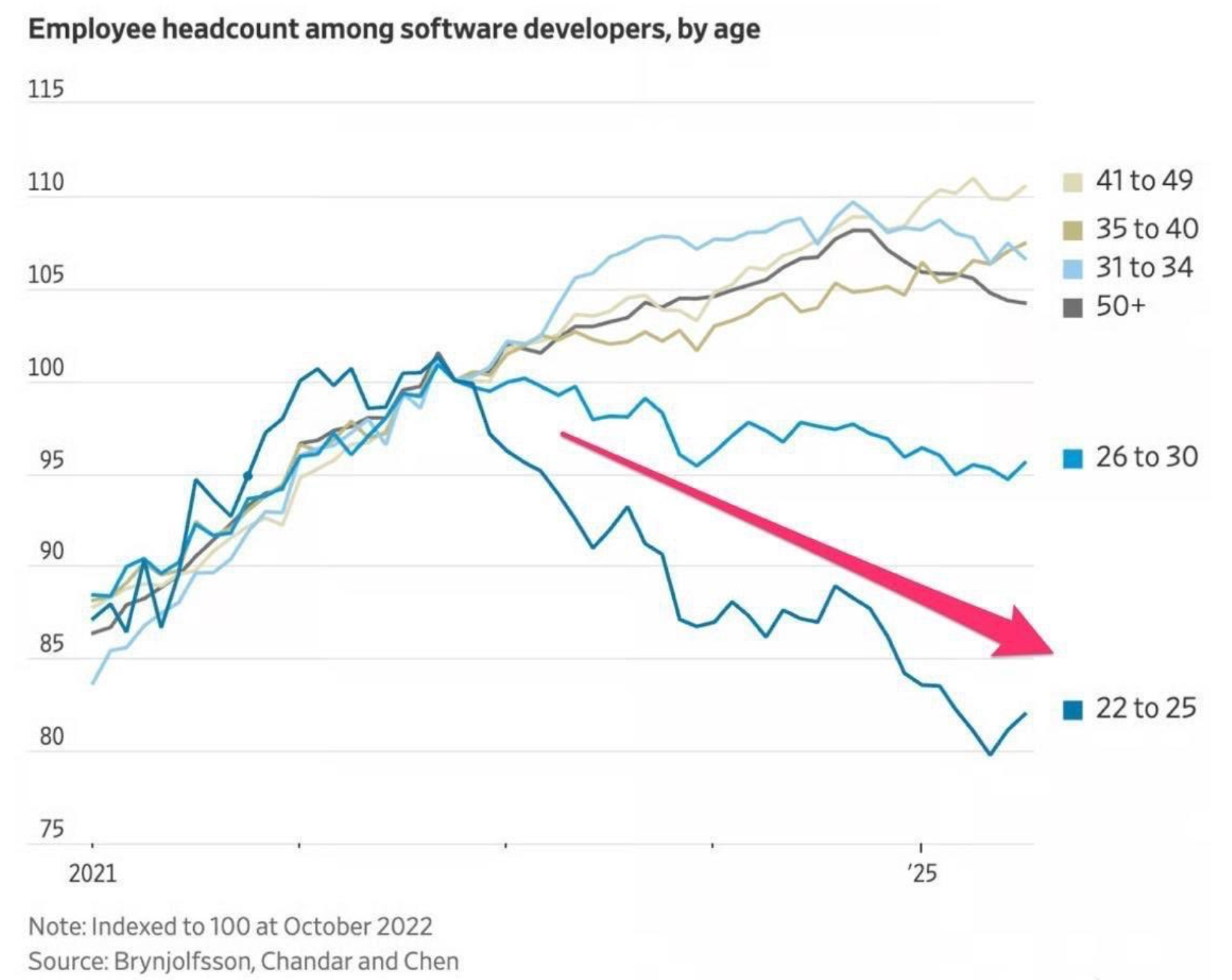

这不是个案。一项来自麻省理工学院的研究指出:从2023年起,22至30岁的开发者人数大幅减少,尤其是22至25岁群体,降幅最为显著,甚至跌破了2021年的85%水平。

与此同时,35岁以上的工程师稳步增长,41至49岁人群反而成了主力增长段。

这表明,AI并没有“拉平”所有职场差距,反而强化了经验的价值。

真正吃香的,不是操作速度快的人,而是能用好工具、判断方向的人。

老将吃香的底层逻辑:不是“老”,而是“厚”

为什么越老越值钱?因为“经验”不只是年份,而是结构化的认知优势。

老将之所以被重用,是因为他们拥有三大核心能力:

1. 判断力:大量项目经验带来的“前置判断”能力,让他们更早识别问题,避开常见陷阱。

2. 系统建模能力:他们更注重逻辑、边界、变量,能快速建立正确问题模型。

3. 情绪稳定性:面对危机能保持冷静,在团队陷入混乱时往往率先稳定军心。他们见得多、想得远、不轻易情绪化、不盲目自我怀疑。在AI协作节奏加快的今天,这种稳定性已成稀缺组织资产。

换句话说,老将们不再靠“手速”吃饭,而是靠“看清复杂系统”的脑力吃饭。

AI工具为经验赋能,而非简单取代

很多人误以为AI来了,谁年轻谁更有竞争力。但真相恰恰相反。

AI确实替代了大量低层重复劳动,却也抬高了对“判断+整合+理解”的要求。

能驾驭AI、善于审题、理解场景的人,才是AI时代的真正“操盘手”。

老员工往往经历过完整的系统生命周期,踩过无数项目雷区,对流程、沟通、目标有更高维的把握。

在他们手中,AI不只是一个工具,而是一种加速认知的放大器。

从拼技能,到拼认知结构

过去职场看重“技能树”:谁会得多、学得快、上手快。

但在AI工具下,人人都能快速获取技能,差距就体现在——谁能正确判断方向、搭建最优路径、分配资源。

年轻人卷技能,老员工拼的是“认知模型”与“风险意识”。

慢不是劣势,只要方向准、判断稳,AI会帮他们跑得比任何人都快。

谁才是AI时代真正的稀缺人才?

一位VC说得好:“年轻人拿到AI,是加速器;老将拿到AI,是聚光灯。”

AI不会理解组织利益,也不懂复杂的团队协同,更不会洞察人性。而这,恰恰是经验者最擅长的领域。

35+的职场人,从前被视为“成本高、学习慢”,如今却成了组织里的“稳定锚点”“风险缓冲带”与“隐形决策器”。

老登?不,是老灯

在这个变量激增的AI职场时代,我们可能都要重新理解“资深”的含义。

35岁不是告别的钟声,而是升级的号角。真正的淘汰,不来自年龄,而来自不愿改变的心态。

别做“老登”,做“老灯”——照亮年轻人,也照亮自己。

写在最后

如果你也正处在35岁上下、身处职场迷雾之中,不妨问自己一句:

你在怕什么?

AI时代,经验不是包袱,而是你最好的复利资产。

写文章不易,如果你觉得这篇文章有启发,欢迎点赞、转发、收藏——你的支持,是我持续写作的最大动力!

Share this content:

发表评论